Страница из истории Русской Чебоксарки

Церковь Николая Чудотворца в Русской Чебоксарке когда-то была самым большим каменным сельским храмом.

Необычайна красива природа нашего Чистопольского уезда. Но есть одно направление, которое мне нравится более всего. Это дорога, которая ведет в Новошешминск через Татарский Толкиш, Изгары и обе Чебоксарки, Чувашскую и Русскую. Когда-то дорога эта называлась Большим караванным путем, позже просто Большой дорогой и во времена Волжской Булгарии вела в страны Центральной Азии. По пути вам то и дело будут встречаться ручьи и небольшие речки, от нее же к ягодным угодьям и грибным лесам тянутся плотно набитые грунтовки. Если по одной из них в конце июня повернуть налево, к Толкишке, то попадете в такое разнотравье, что «Бежин луг» по сравнению с этими пойменными лугами, покажется вам жалкой клумбой. Советую осторожно выходить из машины, настоявшийся в неподвижном воздухе аромат цветов будет такой силы, что голова может начать кружиться. Как-то прочел, что сентиментальные, но очень практичные японцы научились консервировать запах своих сосновых лесов в алюминиевые банки. Представляете, открываешь баночку и словно попадаешь жарким летним днем в прогретую солнцем сосновую рощу. Я тогда еще подумал, что сохраняя в легкой таре этот удивительной силы и крепости аромат летних трав, можно озолотиться на его экспорте в Японию.

Перед Изгарами с правой стороны вы увидите земляные валы. Отчетливо сохранилась их прямоугольная форма, видны и несколько проездов внутрь замкнутого валами пространства. Это Изгарское городище, одно из поселений Волжской Булгарии. Вот так, запросто, вы перенесетесь на тысячелетие назад, к нашим предкам. Въехав в Изгары вы проедете мимо большой пустой площади, к счастью заросшее не сорным кленом, а всего лишь травой. Лет десять назад на этом месте находилось здание земской больницы, построенное в 1899 году стараниями земского врача Дмитрия Авдеева. Прочное кирпичное здание было разрушено сравнительно недавно по решению непонятно какого начальника. Немного дальше этого места на высоком левом берегу Изгарки когда-то стояла деревянная церковь Рождества Христова. Она была построена в 1867-1870 годах взамен обветшавшего старого храма. Новый просторный храм получил высокую колокольню и стал трехпрестольным. О красоте его внутреннего убранства можно судить по описанию, имеющимся в монографии Надежды Валеевой «Православные храмы и приходское духовенство города Чистополь и Чистопольского уезда».

«Внутреннее убранство нового храма было впечатляющим: иконостас был выкрашен кармином (красновато-пурпурный цвет), а резьба, пилястры и карнизы были покрыты червоным золотом. Престол с жертвенником, заклиросные киоты были также окрашены кармином и покрыты червоным золотом». Сегодня на месте храма лишь небольшой памятник, рассказывающий нам, что на этом самом месте когда-то стояла прекрасная церковь.

Но мы движемся все дальше и дальше. Еще раз через Изгарку, рыбную, между прочим, речку, мимо видневшегося вдалеке необыкновенной красоты Изгарского озера с подвесным мостиком через его исток, мимо старого кладбища на его берегу, заросшего тополем и кленом. Кладбище это настолько живописно освещается осенним неярким солнцем, что вы не пожалеете, если подъедете к нему поближе. О мостиках, подвешенных через небольшие речки на толстых стальных канатах, нужно сказать особо. Когда-то села, мимо которых вы будете проезжать: и Изгары, и Татарский Елтань и конечный пункт нашего путешествия - Русская Чебоксарка были большими, просто огромными, до 300 дворов, и располагались по обеим сторонам протекающих через эти села речек. Сегодня количество жителей в них сильно уменьшилось, но подвесные мостики по прежнему соединяют обе части сел. Очень атмосферные места.

Дальше на нашей дороге вы увидите знак «Святой родник». Вот это тот редкий случай, когда я не советую поворачивать по указателю к роднику. Еще пару лет назад, подъехав к родникам, бьющим из-под камней крутого берега Изгарки, вы бы попали на описанный мною ранее такой же «Бежин луг», только дополненный излучиной речки окаймленной невысокими ивами и десятком родниковых ручьев, стекавших по каменистому противоположному берегу речки. По камням, тут и там разбросанным по дну реки и деливших ее на череду быстрых струй, вы смогли бы с осторожностью перебраться на другой ее берег, чтобы набрать в свою фляжку удивительно вкусной воды. Видимо, эта вкусная вода и сгубила место. Человек же - хозяин природы, причем, как правило, человек невежественный. Сегодня на месте пойменного луга - выкошенная и огороженная автомобильная стоянка, машин на сто. Тут же огромный навес со столами для их владельцев и пассажиров. Для самых бестолковых, но умеющих читать, на противоположном берегу белыми двухметровыми буквами значится, что вы находитесь возле Таш чишме. Сама речка закрыта металлическим панцирем - огромным железным настилом, чтобы удобно было переходить к родникам. Где там и что струится под ним - уже не увидеть. В противоположный берег вбито десяток труб, по которым изливается родниковая вода. И, вишенкой на торте, тут же, на берегу, установлен огромный самовар - « а ля матрешка», из носика которого вытекает тонкая струйка родниковой воды. Допускаю, что кому-то эта картина по душе, но я теперь всегда проезжаю мимо.

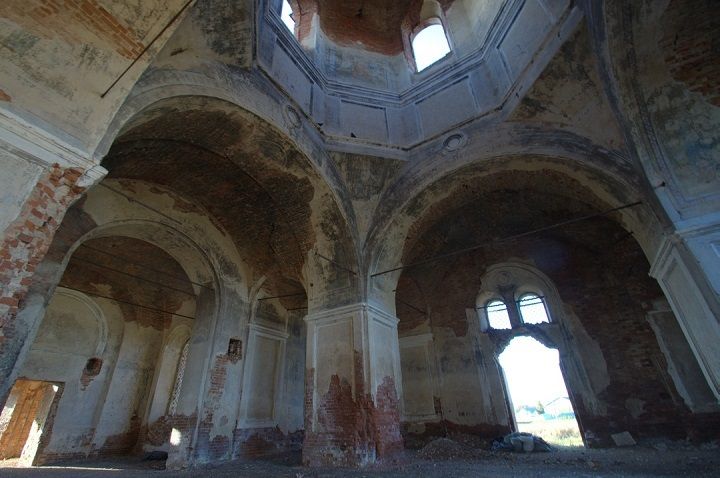

Не будем о грустном, впереди нас ждут верховья исторического Малого Черемшана, маленькая, но очень извилистая и живописная Чебоксарка, разлившаяся вдоль дороги большим, в пару километров, озером и конечный пункт нашего сегодняшнего путешествия - церковь Николая Чудотворца в Русской Чебоксарке. Говорят, когда-то это был самый большой каменный сельский храм в нашем Закамье. Верю.

Но сначала, по традиции, немного о селе. После покорения Булгарского ханства Иваном Грозным, регион, где сегодня расположены обе Чебоксарки оказался дальней, юго-восточной, слабо контролируемой приобретенной территорией. Христианизация тогда коснулась не только исламского населения некогда обширного и богатого государства. Последователи своей древней традиционной вере черемисы - Мари и чуваши, жившие на Горной стороне, тоже вскоре стали испытывать на себе давление со стороны победителей. Вот и побежали они подальше от новой администрации, в глухомань, туда, где их сложно будет достать православным миссионерам. Оттого-то так много чувашских селений в нашем Закамье. Видимо, тогда-то и появилась поселение, называемое сегодня Чувашской Чебоксаркой. В инете гуляет красивая легенда о истории его появления, поищите сами.

Но этот глухой угол вновь приобретенной территории оказался незащищенным от набегов ногайцев, калмыков и каракалпаков, не раз новоселки подвергались разорению. Так продолжалось до середины XVII века, пока в 1652-1654 годах не был возведен восточный защитный рубеж Русского царства - Закамская засечная черта. Проходил этот рубеж совсем недалеко от Чебоксарки, километров в двадцати, здесь тогда была граница государства Российского. И только после завершения строительства Закамской засеки началась вольная колонизация края, теперь уже преимущественно русскими переселенцами. Если о образовании Чувашской Чебоксарки можно судить лишь по легенде, то появление Русской Чебоксарки описано в документах.

Русские переселенцы из центральных регионов поначалу старались селиться на удобных землях, расположенных по берегам рек, но к началу XVIII века такие поселения уже начали испытывать недостаток свободной земли, и их жители стали продвигаться все дальше на восток, образуя на месте старых пустошей починки. Из книги Рафика Насырова «Сельское расселение в Западном Закамье…»

«В 1705 году группа из 31 «пришлых» чистопольских крестьян, ранее переселившихся из разных городов, подала челобитную о наделении их землей в верховьях Малого Черемшана. Причину своего ухода из Чистого Поля челобитчики обосновали тем, что «пашенных земель в том селе скудно и прокормиться им нечем». Не дождавшись разрешения властей, крестьяне переселились на «сысканные» ими земли, где основали две деревни - Искар и Чебоксар (как эти деревни называются сегодня, догадайтесь сами)… К 1707 году в обоих селениях числилось 75 дворов, что намного превышало количество челобитчиков. ( В селе Чистое Поле к 1710 году числилось всего 102 двора). В том же 1707 году, за самовольное заселение, крестьяне этих деревень были сосланы «на вечное поселение» в город Сергиев на Соку. (Сегодня это город Сергиевск Самарской области, юго-восточнее Нурлата). Оставшиеся после них земли были жалованы «служилым людям» И. Лебедеву и Л. Угрюмову».

Есть замечательный ресурс, называется «Форум Всероссийского Генеалогического Древа», там «черта лысого» можно найти, причем со ссылками на ревизские сказки и метрические книги. Вот там я нашел, что уже с 1719-го года, после закрытия Сергиевского серного завода, бывших чистопольцев стали возвращать в Чебоксарку. А поскольку они были государственными людьми, их наделили земельными наделами и сделали ясячными крестьянами. Всего обратно переселили около 500 человек, да еще и из Чистого Поля прибыло 80.

Переписная книга государственных ясачных (чуваши, татары, мордва) крестьян Ногайской дороги Казанского уезда за 1748 год: в селе Никольском Чебоксарка тож государственные ясашные крестьяне, определенные к казенным самарским серным заводам перешедшие Казанского уезду из пригорода Сергиевска написанные в прежнюю перепись». Есть даже список крестьян, переведённых из «Казанского уезда Зюрейской дороги от ясашного села Чистого Поля написанные в прежнюю перепись в том селе». Приведу одну фамилию, вдруг кто-то из читателей найдет своего предка. Горшенины, позже некоторые из них стали Горшковыми. Фамилия говорящая, как это было принято на Руси. Основателя рода звали Агафон Петров Горшенин (ок.1678-1762).

1748 год - уже село. Первая деревянная церковь, освященная в честь Святителя Николая Чудотворца, построена была не позже 1741 года. Называлось тогда село Никольское Чебоксарка тож.

В начале XX века в селе функционировали церковь, земская школа (открыта в 1873 г.), фельдшерский пункт, 10 ветряных мельниц, 4 круподерки, 2 пивные и винная лавки. Земельный надел сельской общины составлял 6749 десятин. Почти 7000 гектар, это очень много. По переписи 1920 года в селе проживало 3226 человек, что, конечно, меньше предреволюционной численности жителей села.

Взамен пришедшей в ветхость деревянной церкви в 1875-1883 годах по проекту казанского гражданского архитектора Александра Ефимовича Остовского был сооружен трехпрестольный кирпичный храм с приделами во имя Святого Апостола Иоанна Богослова и в честь чудотворной иконы Казанской Божией Матери. Из других храмов Остовского, которые мы можем видеть сегодня, отметим Церковь Троицы Живоначальной в Малом Толкише.

Никольская церковь в Русской Чебоксарке строились на средства прихожан и елабужского купца I гильдии, Потомственного Почетного гражданина Елабуги, храмоздателя, учредителя Благотворительного комитета, капитал от которого шел на строительство храмов, монастырей, учебных и богоугодных заведений Дмитрия Ивановича Стахеева. На средства Дмитрия Ивановича была построена и церковь Вознесения Господня в Архангельской Слободе нашего же Чистопольского уезда.

Когда я последний раз был в Русской Чебоксарке, на подвесном мостке, который соединяет две части села, стоял пожилой мужчина и ловил на зимнюю блесенку окуней, которых из-за их величины иногда называют «окурками». Ловил он их с одной стороны мостика и тут же выпускал на другую. Он-то и рассказал мне печальную историю церкви при новой власти. Церковь служила прихожанам до 1934 года, потом превратилась просто в склад. В прошлом году умер житель села, которого крестили в этой церкви в том же 1934 году последним. В 60-х годах купол прохудился, стал протекать, и церковь решили снести. Пригнали самый мощный на ту пору гусеничный трактор С-100, зацепили стену центральной апсиды тросом и стали рвать. После очередной попытки стена рухнула, но и трактор при этом перевернулся. На церковь махнули рукой - себе дороже. С тех пор она предоставлена сама себе и так и стоит с проломленной стеной алтаря, разрушаясь от непогоды и времени.

Но даже в таком виде храм поражает своей красотой и величием. Особенно внутри. Высоченные потолки, много света, много воздуха, много простора. Архитектор предпочел укрепить огромный центральный купол мощными столбами, соединенными с несущими стенами причудливыми арками. Удивительно красивы сдвоенные венецианские окна. Высоченные двери и окна в центральный объем храма поражают воображение. Карнизы над ними сами по себе произведения искусства. Поймал себя на мысли, что тихо радуюсь тому, что не нашелся «меценат», взявшийся по примеру нашей Змиевской церкви переделывать эту красоту. На колоннах и на стенах храма еще угадываются лики святых. Уникален орнамент на арках переходов. Ни с чем не сравнимое чувство охватывает тебя в этом старом, заброшенном, но еще величественном храме. Тишина и покой, словно сама вечность принимает тебя.

Источник: https://vk.com/sergreykronberg?w=wall365648845_6562%2Fall

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Шешминская новь

Шешминская новь

Нет комментариев